本気で日本を、世界を

リードする生き方を目指す皆さんに

日本を代表するビジネスパーソンの卵を求めています。

2025年6月15日(日)、横浜国立大学にて、第6回AOKI起業家育成プロジェクトの集合研修が行われました。

今回は横浜国立大学の地域連携推進機構成長戦略教育研究センターとの協働プログラムとして、大学の最先端研究施設での体験学習とイノベーション創出の実践的な手法を学ぶ特別研修を実施しました。センター長の中尾先生からは開会挨拶として、「ビジネスを立ち上げる際に大切なのは、自分一人の知恵に頼らず、様々な人の意見に耳を傾けること」というメッセージをいただき、多様な視点から学ぶことの重要性について強調されました。

午前中は、為近先生による未来社会とイノベーションに関する講義からスタート。日本の開業率が世界的に見て低いという現状データを踏まえ、GDPの国際的な位置づけの変化について詳しく学びました。メンバーからは「何のために起業をするのか」という問いに対して、「オリジナル製品を社会に出したい」「有名になりたい」といった率直な回答が出され、為近先生からは自分と社会という視点を持つことの価値について講評をいただきました。また、理系の知識を活かした「文理融合」型の起業の可能性について、具体的な事例を通じて理解を深めました。

続いて湯沢先生からビジネスにおける価値創造について詳細な講義が行われました。「ドリルを買う人が欲しいのは穴である」という有名な例を用いて、顧客の真のニーズを見極める重要性を学習。競合他社がドリル屋ではなく、接着剤やサービス業者かもしれないという視点から、幅広い競合分析の必要性について理解しました。プロダクト3層モデルの説明では、顧客価値の形成構造について体系的に学び、事業の本質が「顧客が求めている価値を創出すること」であり、それを進めるプロセスが「マーケティング」であることを確認しました。

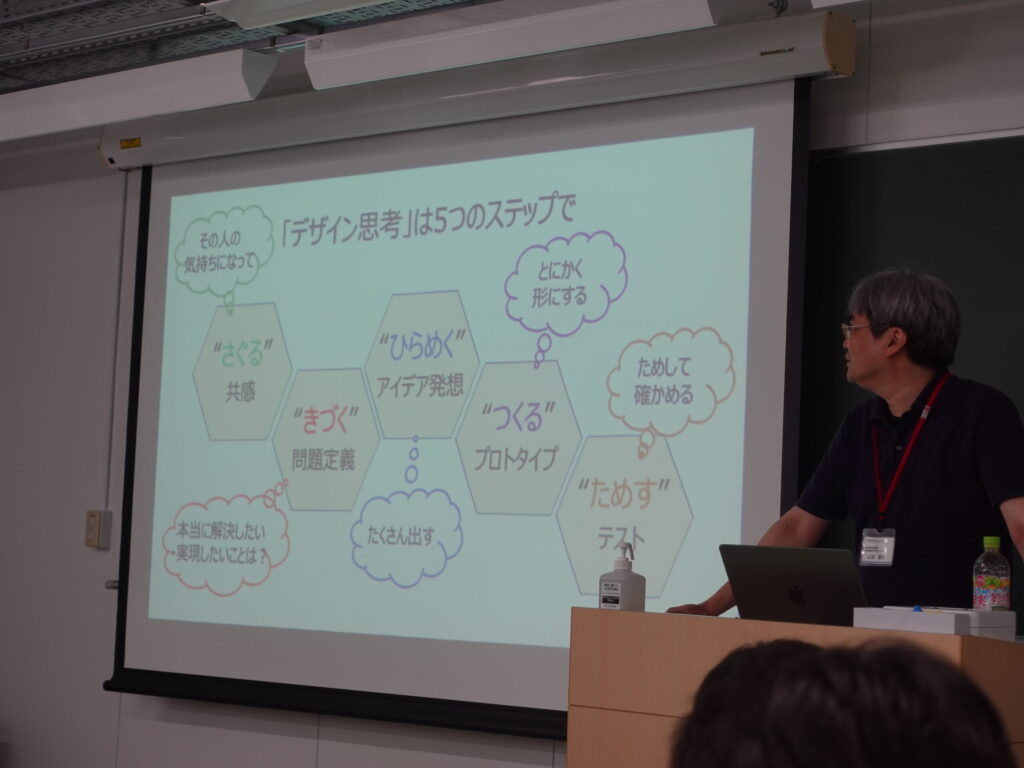

午後からは、山田先生によるデザイン思考ワークショップを実施。「学校をもっと楽しくするには」をテーマに、共感・問題定義・アイデア発想・プロトタイプ作成・テストという5つのステップを実践的に体験しました。各チームが当事者へのヒアリングから課題を抽出し、Aチームは「先生指名制」、Bチームは「3年間自由研究の学校」、Cチームは「バス移動の改善」という具体的な課題設定を行いました。その後、チームごとに創造的な解決策を考案し、理想を絵にしたり劇にしたりする「つくる」フェーズを経て、最終的な発表を行いました。

研修のハイライトとなったのは、横浜国立大学のVR体験と研究室でのラボツアーです。博士課程の学生による天井クレーンのVRシミュレーター体験では、高所作業のリスクを軽減する技術開発の背景について詳しく学びました。開発者の纐纈さんと平野さんからは、「将来、月で使うクレーンを地球から操作する」という壮大な目標についても聞くことができました。また、VRマップでは、開発グループを代表して梅澤さんからの説明を聞いたのち、横浜国立大学の広大なキャンパスを仮想空間で体験し、オープンキャンパスの情報伝達や災害時シミュレーションへの拡張可能性について理解を深めました。

横浜バイオテクノロジー株式会社の小倉さんからは、科学と社会をつなぐ仕組みづくりについて詳細な説明をいただきました。植物病医学・植物遺伝子工学の専門知識を活かし、「農薬」や「遺伝子組み換え」に関するリスク学の視点からの科学的根拠に基づいた評価の重要性について学習。メンバーからの質疑では、衛星画像による植物状態把握の可能性や、遺伝子組み換え研究の意義について活発な議論が展開されました。

UNTRACKED株式会社の島研究室では、機械学習を用いた制御技術について実演を交えた説明を受けました。手の動きを模倣する機械の研究や、傷の写真から重症度を診断するスマートフォンアプリの紹介に加え、電気信号による運動制御の仕組みについて詳しく学びました。特に麻痺状態の腕でも脳からの電気刺激によって動かす機器の説明では、リハビリテーションの新たな可能性について理解を深めることができました。

特別講義では、横浜国立大学卒業生でディアベリー株式会社代表取締役社長の渡邊さんから「一度しかない人生をどう生きるか」をテーマにご講演いただきました。シカと社会の現状として、捕獲されるシカの利用率が約17%にとどまっている課題を紹介し、ジビエ施設向けアプリ「ラクシカ」の開発に至るまでの起業体験談を詳細に共有していただきました。中学・高校時代から「面白そうなことすべてに首を突っ込む」姿勢を貫き、大学時代にはアルバイト面接に落ちた経験から「仕事は自分で作らなければならない」という気づきを得て、最終的に祖父の他界を機に「孫の世代によりよい世界を残したい」という価値観の変化を経験されたエピソードは、メンバーたちに深い印象を与えました。

研修の最後には、各チームがこれまで検討してきたビジネスプランのピッチを実施しました。Bチームはα世代向けSNSアプリの提案で、フィールテックやApple Watchとの連携を想定した承認欲求に応えるサービスを発表。Aチームは教育評価制度の改革として、先生の主観的な評価に依存しない新たな内申点システムを提案しました。Cチームは生活支援ロボット「COPY」の開発で、高齢者の生活を豊かにするマルチ機能型ロボットのビジネスモデルを発表しました。それぞれの発表に対して、大学の先生方や外部専門家から実現可能性、市場性、ターゲット設定の妥当性について具体的で建設的なフィードバックをいただき、メンバーたちは自らのアイデアをより深く検討する機会を得ました。

この研修を通じて、メンバーたちは大学という研究環境での最先端技術との接触、実際の起業家との対話、そして自らのビジネスアイデアの外部評価という貴重な経験を積むことができました。そして、学術研究と社会実装の架け橋となる起業家精神を育む実践的な学びの場となりました。